薬剤師国家試験 令和07年度 第110回 - 一般 実践問題 - 問 222,223

68歳男性。パーキンソン病及びうつ病の治療のため継続して薬剤を服用し、パーキンソン病の症状は軽快していたが、1ヶ月前より時間帯によって歩くことができなかったりする症状が認められ、生活に支障をきたすようになった。薬の調節とリハビリテーションを行う目的で4週間の入院となった。

(入院時持参薬)

レボドパ100 mg・カルビドパ配合錠

ペルゴリドメシル酸塩錠250 µg

パロキセチン錠20 mg

問222(物理・化学・生物)

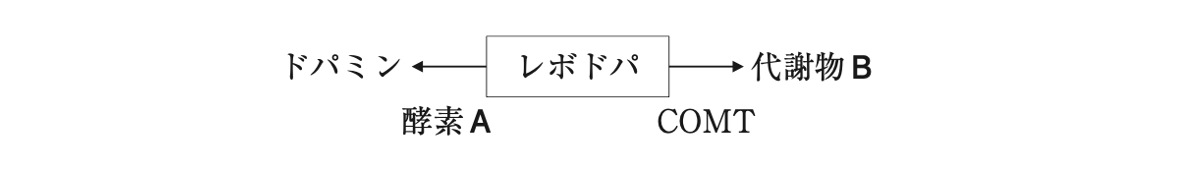

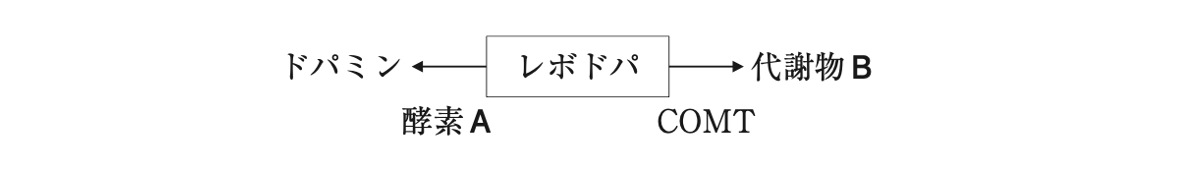

下図に示すように、レボドパは、末梢で酵素Aが触媒する反応によってドパミンに、カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)によるメチル化によって代謝物Bに変換される。以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 レボドパは、ラセミ体である。

2 酵素Aによる反応は、アミノ基転移反応である。

3 酵素Aによる反応は、ビタミンB6に由来する補酵素によって促進される。

4 レボドパよりもドパミンの方が、脳内へ移行しやすい。

5 代謝物Bは、レボドパ分子内のヒドロキシ基がメチル化されたものである。

問223(実務)

入院後、レボドパ・カルビドパ配合錠を1回1錠、1日3回から1回1錠、1日5回に増量したが、症状が改善しなかったため、さらに薬剤を追加することとなった。この患者に追加する薬剤の候補として適切なのはどれか。2つ選べ。

1 イストラデフィリン錠

2 エンタカポン錠

3 セレギリン塩酸塩錠

4 サフィナミドメシル酸塩錠

5 ラサギリンメシル酸塩錠

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

-

問222 解答 3、5

1 誤

ラセミ体とは、DL体の等量混合物である。レボドパはL体のみのL−アミノ酸であるため、ラセミ体ではない。

2 誤

レボドパは、芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素によりドパミンになる。すなわち、酵素Aによる反応は脱炭酸反応である。

3 正

芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素は、補酵素としてビタミンB6の活性体であるピリドキサールリン酸を利用する。

4 誤

レボドパは、アミノ酸トランスポーターを介して血液脳関門(BBB)を通過するため、ドパミンより中枢に移行しやすい。なお、ドパミンはカテコールアミンであり、BBBを通過しにくい。

5 正

カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)は、メチル抱合に関わる酵素であり、レボドパの3位のヒドロキシル基をメチル化する。

問223 解答 1、2

本患者は、1ヶ月前より時間帯によって歩くことができなかったりすること、レボドパ・カルビドパ配合錠を1日3回から5回へ増量していることなどから、wearing off現象が生じていると推測される。wearing off現象が生じた際の対応として、レボドパ製剤の増量や、COMT阻害薬であるエンタカポンの追加、アデノシンA2受容体遮断薬のイストラデフィリンの追加、MAOB阻害薬であるセレギリンやセフィナミド、ラセギリンの追加などが検討される。ただし、本患者には、抗うつ薬のパロキセチンが処方されており、セロトニン症候群のリスクが上昇するためMAOB阻害薬は併用禁忌である。よって、本患者に追加する薬物としては、エンタカポン、イストラデフィリンが適切である。

-

解説動画1 ( 10:50 )

解説動画1 ( 10:50 )

|

再生速度

|

|

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

評価を投稿

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示 解説動画1 ( 10:50 )

解説動画1 ( 10:50 )