薬剤師国家試験 令和07年度 第110回 - 一般 実践問題 - 問 266,267

45歳男性。喫煙歴20年(1日20〜30本程度)。男性は、最近、痰が絡んで咳込みが多く、健康のために禁煙を希望し、薬局を訪れた。薬剤師は、禁煙サポートのため男性の生活習慣及び健康状態を聞き取り、ニコチンガム製剤による禁煙を勧めることにした。男性と話し合いのうえ、禁煙期間の目標を90日に設定し、最初の1週間は1日の使用個数の目安を以下とした。

(販売する一般用医薬品)

ニコチンガム製剤(ニコチン2 mg含有/個)

(使用個数の目安)

1日9個

また、男性に対して習慣的に摂取しているか飲食物を質問したところ、以下の情報が得られた。

・炭酸水(a)を頻繁に引用している。

・亜鉛含有サプリメント(b)を食後に摂取している。

・気分を落ち着かせるために、セントジョーンズワート含有食品(c)を毎日摂取している。

問266(薬剤)

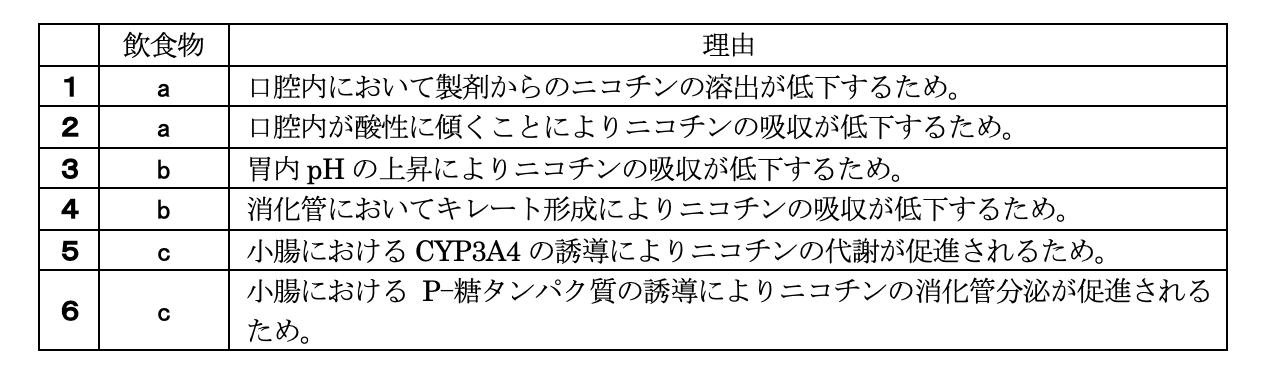

ニコチンガム製剤による禁煙補助療法の十分な効果を得るために、摂取を控える必要がある飲食物とその理由の組合せとして正しいのはどれか。1つ選べ。

問267(実務)

薬剤師は、禁煙補助療法導入時のニコチンガム製剤の使用方法及び使用上の注意を説明することにした。薬剤師が説明する内容として、適切なのはどれか。2つ選べ。

1 ピリっとした味をかんじるまでゆっくりと噛んだ後、頬と歯茎の間に置く。

2 喫煙の欲求がなくても定期的に使用する。

3 治療開始時は、喫煙との併用が可能である。

4 使用中に唾液が多くなった場合は、唾液を飲み込まず、ティッシュペーパーなどに唾液を出す。

5 使用後のガムは、医療廃棄物として薬局で回収する。

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

|

ビデオコントロール | |

|

|

| 再生速度 |

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

- わかりにくい

- とてもわかりやすかった