薬剤師国家試験 令和07年度 第110回 - 一般 実践問題 - 問 278,279

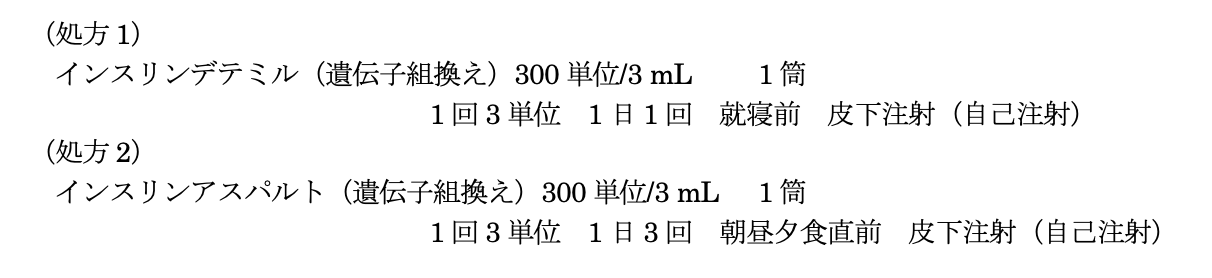

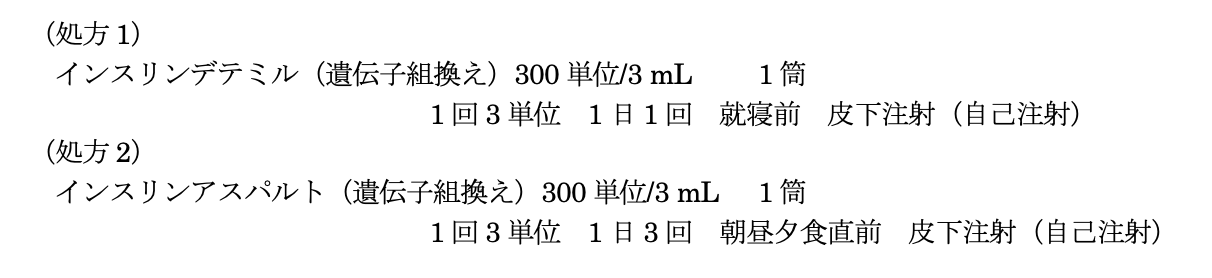

36歳女性。糖尿病の家族歴あり。妊娠のため、近隣の産婦人科クリニックを受診した。妊娠初期から定期的に血糖測定していたところ、血糖値の上昇傾向が見られ、食事療法を行っていた。妊娠24週時(妊娠中期)に実施した75 gブドウ糖負荷試験で、空腹時血糖値98 mg/dL、1時間値192 mg/dL、2時間値180 mg/dLであったため、紹介された総合病院に管理入院し、食事療法に加えて、血糖自己測定及びインスリン療法が導入された。

(入院時検査値)

白血球8,500 /µL、Hb 12.0 g/dL、血小板32.0×104 /µL、

随時血糖178 mg/dL、HbA1c 5.7%

問278(実務)

薬剤師が患者に提供する情報として、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 妊娠中期以降はインスリン抵抗性が改善するので、投与量を漸減していく可能性が高い。

2 インスリン注射に不安があれば、処方2を経口血糖降下薬に置き換えるBOT療法(Basal Supported Oral Therapy)の導入が可能である。

3 出産後に血糖値が正常化しても、食事療法と運動療法の継続や定期的な検査が必要である。

4 妊娠中は1日に複数回の血糖自己測定により、厳格な血糖管理を行う。

5 出産直後は高血糖を起こしやすいので、経口血糖降下薬を追加する可能性がある。

問279(薬剤)

処方1の薬剤が持効性を示す機構として、正しいのはどれか。1つ選べ。

1 インスリン分子を結晶化することで、溶解性を低下させた。

2 投与後、皮下組織において、インスリン分子が安定した可溶性のマルチヘキサマーを形成するようにした。

3 インスリン分子の等電点を改変することで、生理的なpHで微細な沈殿物を形成するようにした。

4 インスリン分子に脂肪酸を結合させることで、血中でアルブミンと複合体を形成するようにした。

5 インスリン分子をプロタミン硫酸塩との複合体とすることで、溶解速度を低下させた。

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

-

問278 解答 3、4

1 誤

妊娠中期以降はインスリン抵抗性が増大するため、インスリンの投与量を増加していくことが一般的である。

2 誤

妊娠中の糖尿病の薬物療法は、安全性を考慮すると、経口血糖降下薬を使用せずインスリン療法を行うことが推奨される。なお、BOT療法(Basal Supported Oral Therapy)とは、経口血糖降下薬を継続しながら持効型インスリンを1日1回注射し、血糖コントロールを行う方法である。

3 正

妊娠糖尿病の既往女性は2型糖尿病の発症リスクがあるため、出産後に血糖値が正常化しても、食事療法と運動療法の継続や定期的な検査が必要である。

4 正

空腹時ならびに食後血糖を管理目標値に近づける厳格な血糖コントロールを要するため、頻回に血糖自己測定を実施することが望ましい。

5 誤

出産直後、インスリン抵抗性は低下することから、インスリンの投与量を減らすことが一般的であり、経口血糖降下薬を追加することはないと考えて良い。

問279 解答 4

1 誤

結晶性インスリン亜鉛水性懸濁液の記述である。インスリン分子を結晶化することで、溶解性を低下させることで、効果の発現が持続する。

2 誤

インスリンデグルデクの記述である。インスリンデグルデクは、製剤中では可溶性で安定なダイヘキサマー(インスリン六量体の二量体)として存在する。皮下投与後、皮下組織で安定した可溶性のマルチヘキサマーを形成し、一時的に注射部の皮下組織にとどまった後、徐々にモノマーが解離し、緩徐かつ持続的に循環血中へ移行するため、効果の発現が持続する。

3 誤

インスリングラルギンの記述である。インスリングラルギンは、等電点を中性付近(約6.7)に改変することで、皮下投与後に生理的なpHで微細な沈殿物を形成し、徐々に溶解、吸収されるため、効果の発現が持続する。

4 正

インスリンデテミル(処方1)の記述である。インスリンデテミルは、インスリン分子に脂肪酸であるミリスチン酸を結合させ、血中でアルブミンと複合体を形成するようにしたことで、末梢の標的組織への分布が緩徐となるため、効果の発現が持続する。

5 誤

ヒトイソフェンインスリン水性懸濁注射液の記述である。酸性タンパク質であるインスリンに、塩基性タンパク質であるプロタミンを加えると複合体を形成し、解離しにくく安定な状態となり、溶解速度が低下することで、効果の発現が持続する。

-

解説動画1 ( 08:51 )

解説動画1 ( 08:51 )

|

再生速度

|

|

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

評価を投稿

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示 解説動画1 ( 08:51 )

解説動画1 ( 08:51 )