薬剤師国家試験 令和07年度 第110回 - 一般 実践問題 - 問 318,319

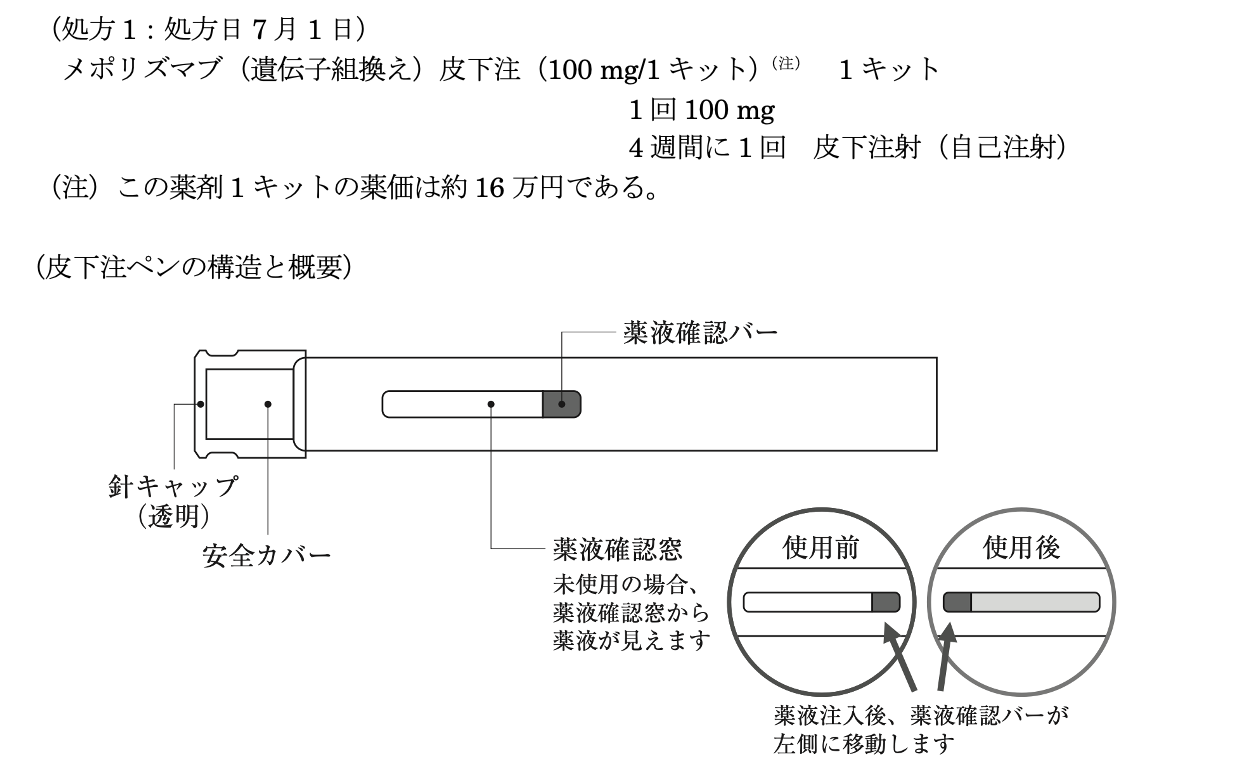

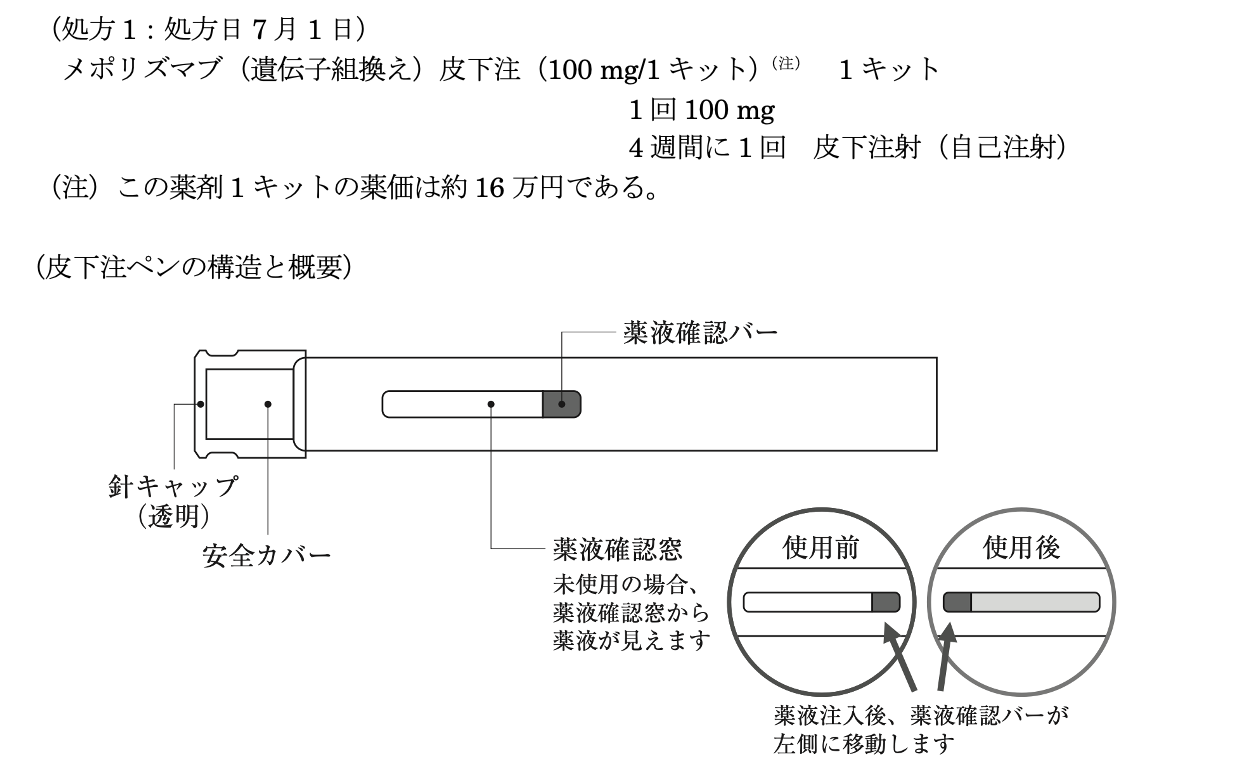

79歳男性。難治性の気管支ぜん息と診断され、吸入ステロイド薬及び長時間作用性気管支拡張薬による吸入療法を行っていた。しかし、効果不十分のため3ヶ月前よりメポリズマブ(遺伝子組換え)皮下注が追加され、院内処方にて病院で使用法の指導・確認を行っていた。今月より院外処方となり、薬局に処方1の処方箋を持って訪れた。薬剤師は、患者に練習用模擬ペンにて一連の操作をしてもらい、適切に使用できるか確認することとした。

なお、この男性は、同一世帯に75歳の妻がおり、両者とも要支援・要介護認定は受けていない。この夫婦は年金受給者でその他の収入はなく、窓口負担割合が1割である。

穿刺用針は安全カバーに内蔵されており、針キャップを外し、安全カバーが見えなくなるまで穿刺部位にペン先を押し込むと、針が刺さり、薬液が注入される構造となっている。

問318(実務)

患者の操作等について薬剤師が確認するポイントとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1 注入前に、ペンを激しく振ってから、薬液確認窓から薬液があるか確認したか。

2 ペンを注射部位に押し当てる前に、針キャップを外したか。

3 注入前の作動確認として、安全カバーを指でペン本体に押し込み、動くことを確認したか。

4 手を怪我するなどにより、ペンを注射部位に深く押し込むことができなくなっていないか。

5 注射部位に対して斜め45度の角度で押し当て注入したか。

問319(法規・制度・倫理)

問題なく自己注射ができると確認でき、医師に情報提供したところ、この薬剤を継続使用することとなった。その後、7月28日に受診し、その日に薬局に処方1と同じ内容の処方箋を持って訪れた。この患者の医療費の自己負担に関する制度の内容として、適切なのはどれか。2つ選べ。

1 半年(6ヶ月)の自己負担額が一定金額を超えた場合、超過分が支給される。

2 本制度が利用可能かの判断は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行う。

3 この患者への支給は国民健康保険組合が行う。

4 本制度は、対象者の年齢の上限は設定されていない。

5 同一世帯の妻が同じ医療保険に加入しているので、自己負担を合算して本制度を利用できる。

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

-

問318 解答 2、4

1 誤

メポリズマブ(遺伝子組換え)皮下注は抗体製剤に該当し、激しく振り混ぜると抗体が凝集するおそれがあるため、注入前にペンを振らずに使用する必要がある。また、本剤は薬液確認窓から薬液があるか確認した上で使用する必要があり、確認の際に薬液に濁りや粒子が見られる場合は使用してはならない。

2 正

針キャップは針刺し事故などを防止するためについており、キャップは注射を行う直前に外す必要がある。

3 誤

本剤は穿刺用針が安全カバーに内蔵されている構造であるため、安全カバーを指でペン本体に押し込むと、安全カバーに内蔵されている穿刺用針が指に刺さる(針刺し事故)などの危険性がある。

したがって、使用の際には針キャップを外した後、安全カバーを指で押さないよう注意する。

4 正

注射する際には、注射部位にペン本体の安全カバーが見えなくなるまで深く押しあてる必要があるため、手を怪我するなどにより、ペンを注射部位に深く押し込むことができなくなっていないかを確認することは適切である。

5 誤

注射する際は、薬液確認窓が見えるようにペン本体を持ち、注射部位に対して直角になるよう安全カバーを軽くあてた後、安全カバーが見えなくなるまで深く押し当て注入したかを確認する必要がある。

問319 解答 4、5

本患者は79歳であり、同一世帯の75歳の妻もいることから、両者とも後期高齢者医療制度の被保険者である。また、両者とも要支援・要介護認定を受けていないことから、介護保険による給付(介護給付・予防給付・市町村特別給付)の対象とはならず、保険医療に要した費用については後期高齢者医療制度による医療給付を受けることとなる。

また、この夫婦は年金受給者でその他の収入はなく、窓口負担割合が1割であるが、処方1の薬剤1キット(薬価約16万円)が1ヶ月に2回処方されていることから、1ヶ月あたりの自己負担額が高額になると考えられる。

このような場合、医療費による家計負担を軽減するため、高額療養費制度が適用される。

1 誤

1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、超過分が支給される高額療養費制度が適用される。

2 誤

この患者は後期高齢者医療制度の被保険者であるため、本制度が利用可能かの判断は、後期高齢者医療広域連合が行う。

3 誤

この患者への支給は後期高齢者医療制度の実施主体である後期高齢者医療広域連合が行う。

4 正

後期高齢者医療制度の対象者の年齢の上限は設定されていない。

5 正

高額療養費制度では、患者の自己負担をさらに軽減する仕組みとして、同一世帯の自己負担を合算して1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、超過分が支給される世帯合算と呼ばれる仕組みがある。

-

解説動画1 ( 09:41 )

解説動画1 ( 09:41 )

|

再生速度

|

|

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

評価を投稿

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示 解説動画1 ( 09:41 )

解説動画1 ( 09:41 )