薬剤師国家試験 平成29年度 第102回 - 一般 理論問題 - 問 128

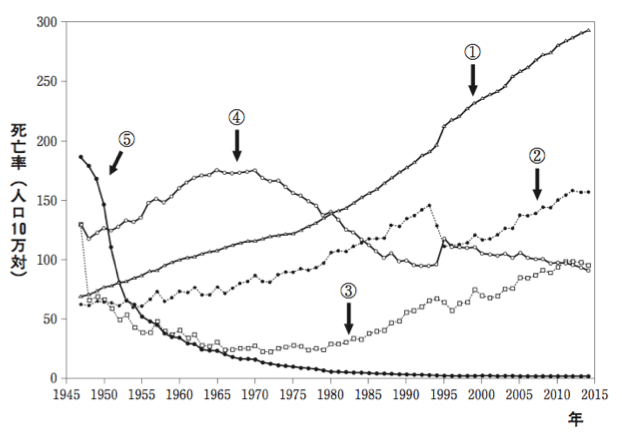

下図は、死因別にみた死亡率の年次推移を、1947年から2014年まで示した結果である。各死因の死亡率の変遷の理由について正しいのはどれか。2つ選べ。

1 ①の死亡率の上昇には人口の高齢化は関与しない。

2 1995年前後に②の死亡率が急激に減少し、④の死亡率が増加したのは、国際ルールの変更により、死因の統計処理法が変わったことによる。

3 ③の死亡率が1980年代から増加してきたのは、新しい種類の③として、抗菌剤が効かない新興感染症が急速に増えたためである。

4 ④の死亡率が1970年代から減少傾向にあるのは、食生活の変化によってカルシウムの摂取量が増えたことが主要な要因と考えられる。

5 1950年までの死因のトップであった⑤の死亡率が激減したのは、新たな治療薬などの医療の進歩、衛生水準の向上や栄養状態の改善によるところが大きい。

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

- わかりにくい

- とてもわかりやすかった