薬剤師国家試験 平成31年度 第104回 - 一般 理論問題 - 問 165

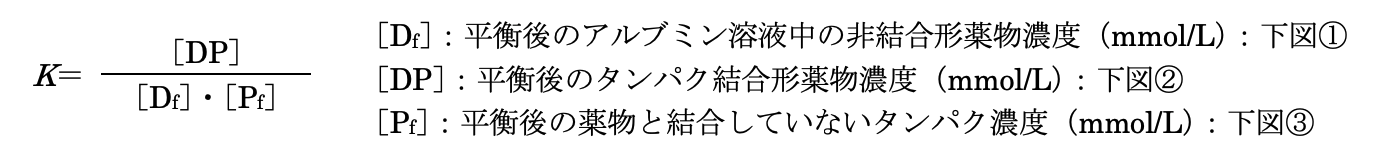

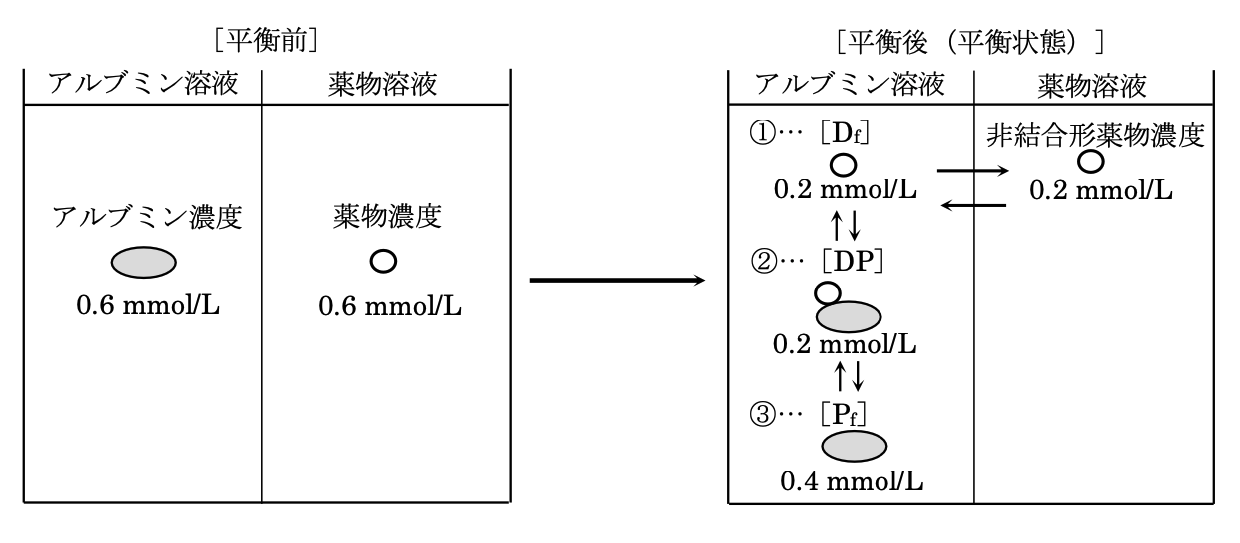

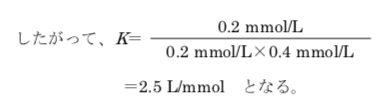

ある薬物のアルブミンに対する結合定数を、平衡透析法を用いて測定した。半透膜で隔てた2つの透析セルの一方に0.6 mmol/Lのアルブミン溶液を加え、他方には0.6 mmol/Lの薬物溶液を同容積加えた。平衡状態に達したとき、アルブミン溶液中の薬物濃度は0.4 mmol/L、他方の薬物濃度は0.2 mmol/Lであった。薬物の結合定数K(L/mmol)に最も近い値はどれか。1つ選べ。ただし、アルブミン1分子当たりの薬物の結合部位数を1とし、薬物及びアルブミンは容器や膜に吸着しないものとする。

1 2.5

2 3.3

3 5.0

4 6.6

5 10

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

-

解説動画1 ( 11:22 )

解説動画1 ( 11:22 )

- ※ この解説動画は 60 秒まで再生可能です

|

ビデオコントロール | |

|

|

| 再生速度 |

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

- わかりにくい

- とてもわかりやすかった