薬剤師国家試験 平成28年度 第101回 - 一般 実践問題 - 問 198,199

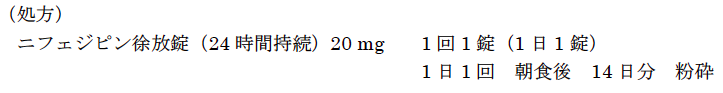

77歳女性。以下の処方箋を持って薬局を訪れた。患者の話から、最近、ものが飲み込みにくいとのことであった。

問198(実務)

この処方に関する疑義照会として適切なのはどれか。1つ選べ。

1 簡易懸濁法で投与するよう提案する。

2 粉砕せず、そのまま舌下に含むことを提案する。

3 同用量のニフェジピンカプセルに変更し、脱カプセルして朝食後に舌下に含むことを提案する。

4 同用量のニフェジピンカプセルに変更し、脱カプセルしてゼリーなどに混ぜて朝食後に服用するよう提案する。

5 同用量のニフェジピンの持効性細粒に変更し、朝夕食後に分けて投与するよう提案する。

問199(物理・化学・生物)

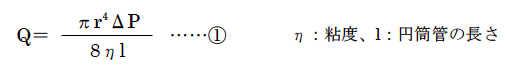

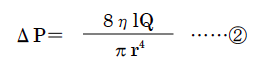

今回処方されているニフェジピンは、血管拡張性の血圧降下薬である。ポアズイユの法則に従えば、脈拍数、心拍出量、血液の粘度が一定条件下で、血圧は末梢の毛細血管の半径の4乗に反比例する。この条件下で、ニフェジピンにより血圧180 mmHgの高血圧患者の毛細血管半径が7%増大したときの血圧(mmHg)に最も近い値はどれか。1つ選べ。

1 165

2 155

3 145

4 135

5 125

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

- わかりにくい

- とてもわかりやすかった