薬剤師国家試験 令和04年度 第107回 - 一般 実践問題 - 問 198,199

20歳女性。身長158 cm、体重38 kg。貧血症状に対して入院加療することになった。入院時の所見は次のとおりであり、注射剤による治療が開始された。

(身体所見)

体温36.3℃、血圧108/62 mmHg、脈拍数95拍/分(整)、顔面蒼白

(検査所見)

白血球数3,500/µL、赤血球数240×104 /µL、Hb 6.0 g/dL、Ht 21%、血小板数22×104 /µL、血清鉄(SI)3.4 µg/dL、総鉄結合能(TIBC)360 µg/dL、フェリチン8.9 ng/mL、AST 18 IU/L、ALT 16 IU/L、総ビリルビン0.4 mg/dL、直接ビリルビン0.2 mg/dL

問198(実務)

薬剤師は、鉄の過剰投与を防止するため、調剤に先立ち、総投与鉄量を計算し、投与期間を確認することにした。投与期間として最も近いのはどれか。1つ選べ。ただし、総投与鉄量(貯蔵鉄を加えた鉄量)の計算式は次のとおりとする。

総投与鉄量(mg)={2.72×(16-X)+17}× W

ここでXはヘモグロビン値(g/dL)、Wは体重(kg)である。

1 2日間

2 10日間

3 20日間

4 30日間

5 40日間

問199(物理・化学・生物)

処方されたコロイド性静脈注射用鉄剤に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 疎水コロイドを形成する水酸化鉄(Ⅲ)を糖で安定化させた鉄剤である。

2 静脈注射後、コロイドはすぐに不安定化し、鉄イオンが遊離する。

3 コロイドを不安定化させないように、希釈する場合はpHの変化に注意する必要がある。

4 希釈する場合は、イオン強度を上げるために塩化ナトリウム液を加えて5%以上の塩濃度を維持する。

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示

-

問198 解答 3

設問中の式に、本患者のヘモグロビン(Hb)の値X=6.0 g/dL及び体重W=38 kgを代入し、総投与鉄量(mg)を算出する。

総投与鉄量(mg)={2.72×(16-6.0)+17}× 38=1679.6 mg

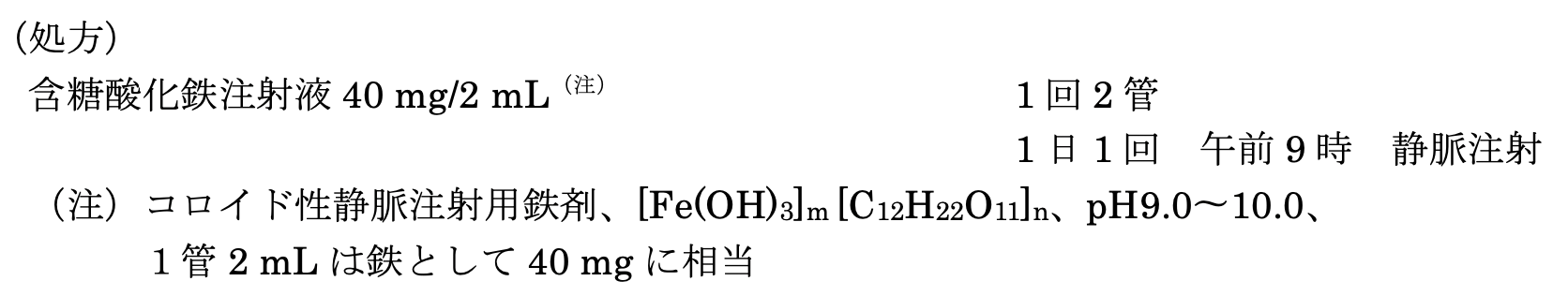

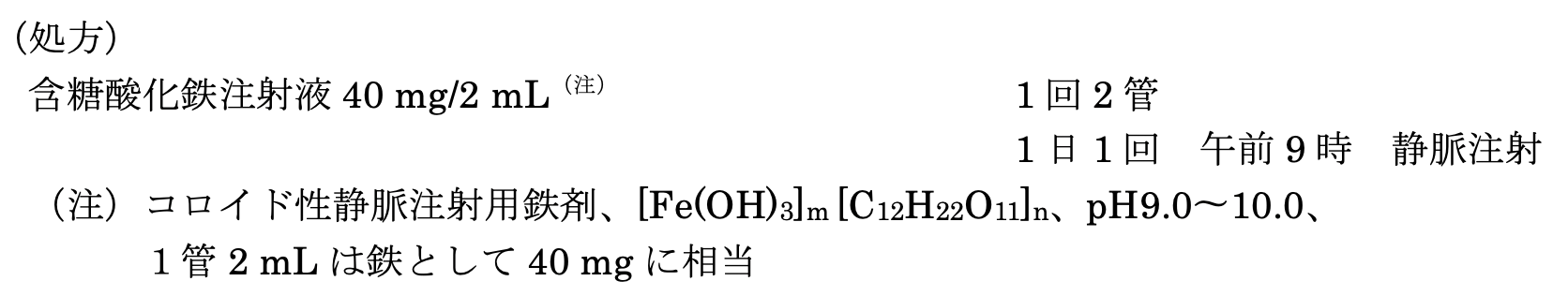

処方箋中の記載内容から、含糖酸化鉄注射液40 mg/2 mLを1回2管、1日1回投与の指示があり、1管2 mLは鉄として40 mgに相当するとあるため、1日当たり80 mgの鉄を投与することになる。

したがって、投与期間は1679.6 mg÷80 mg/日≒21日となり、本問の選択肢の投与期間のうち最も近いものは20日間である。

問199 解答 1、3

含糖酸化鉄注射液は、疎水コロイドを形成する水酸化鉄(Ⅲ)をショ糖で安定化させたコロイド性静脈注射用鉄剤であり、経口鉄剤の投与が困難又は不適当な鉄欠乏性貧血の患者に対して用いられる。

1 正

前記参照

2 誤

本剤は静脈注射後、鉄イオンが遊離しにくいよう安定化されたコロイド性鉄剤である。

3 正

疎水コロイドの製剤の安定性は、pHの影響を受けやすい。本剤では、希釈時にpHの変化により配合変化(不安定化して析出する等)が起こりやすいため、他の薬剤との配合に際しては注意すること及び希釈する必要がある場合には、通常用時10〜20%のブドウ糖注射液で5〜10倍にすることとしている。

4 誤

コロイド粒子は塩化ナトリウムなどの電解質の添加によりイオン強度が上がると、電荷が中和され凝集、沈殿を起こす。そのため、コロイド製剤の希釈に塩化ナトリウム液などの電解質溶液を用いるのは望ましくない。

-

解説動画1 ( 05:42 )

解説動画1 ( 05:42 )

-

※ この解説動画は 60 秒まで再生可能です

|

再生速度

|

|

- この過去問解説ページの評価をお願いします!

-

評価を投稿

REC講師による詳細解説! 解説を表示

REC講師による詳細解説! 解説を表示 解説動画1 ( 05:42 )

解説動画1 ( 05:42 )